Nel Seicento Bologna era una città viva, colta e rumorosa: le torri svettavano ancora, le botteghe riempivano le vie di richiami e di odori, e nelle osterie si mescolavano dialetti, risate e contrattazioni. Il cibo era parte della vita pubblica, un segno di prosperità e di appartenenza. E tra le tante specialità che nascevano sotto i portici, ce n’era una che più di tutte racchiudeva l’essenza della città: la mortadella.

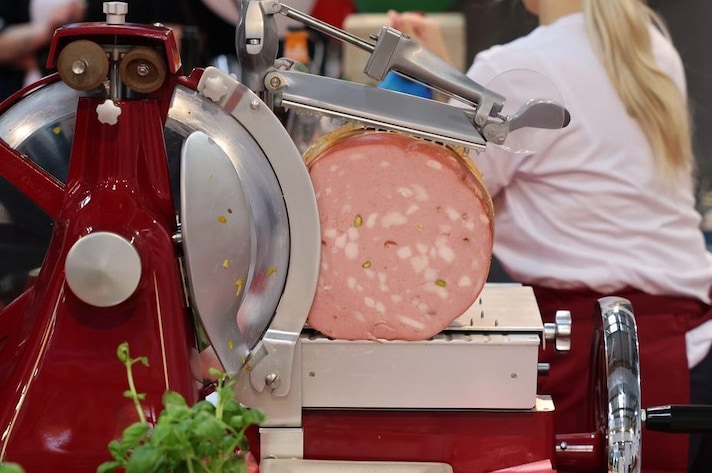

Un impasto rosa e profumato, ricco ma armonioso, ottenuto pestando carni selezionate e lardo candido con un dosaggio preciso di sale e spezie. Si dice che il nome derivi dal mortarium, il mortaio di pietra usato per triturare le carni, o forse dal myrtatum, il mirto selvatico che un tempo sostituiva il pepe come aroma principale. In ogni caso, la mortadella era già allora un simbolo di maestria, di equilibrio, di saper fare bolognese.

Un cardinale a difesa di un insaccato

A vegliare su quella città fiera e laboriosa, nel pieno del XVII secolo, c’era Girolamo Farnese, cardinale appartenente a una delle famiglie più potenti d’Italia. Colto, raffinato e diplomatico di talento, Farnese fu inviato a Bologna come legato pontificio, rappresentante diretto del Papa nello Stato Pontificio.

Uomo di temperamento fermo ma incline alla mediazione, amava l’ordine, la cultura e il decoro delle arti. Non stupisce che la sua attenzione si rivolgesse anche alle arti “minori”, come quella dei norcini e dei lardaroli bolognesi, i maestri del gusto che davano forma e aroma alle carni della pianura.

Farnese comprese che in quelle botteghe si custodiva una sapienza antica, tramandata da tempo immemore, ma anche minacciata dalle imitazioni e dalle frodi. E decise di fare ciò che pochi avrebbero pensato: dare al sapore una legge.

Il bando dal profumo di spezie

Nel 1661, il cardinale emanò un bando ufficiale che stabiliva, per la prima volta, le regole precise della “Mortadella di Bologna”. Il testo — datato 24 ottobre e conservato oggi all’Archivio di Stato — elencava le carni ammesse, i metodi di lavorazione, le proporzioni tra magro e lardo, la macinatura fine e l’uso misurato delle spezie. Era una vera e propria carta delle regole del gusto, una sorta di proto disciplinare, un documento che difendeva l’autenticità del prodotto e l’onore dei suoi artigiani.

Quel gesto, semplice e rivoluzionario insieme, trasformò un alimento popolare in un patrimonio comune. Farnese, nel suo linguaggio di prelato e legislatore, aveva riconosciuto che la mortadella non era solo un insaccato: era un segno d’identità collettiva, un frammento di civiltà.

La lunga strada della mortadella

Dopo quel bando, la mortadella divenne ufficialmente un prodotto “proprio” di Bologna, tanto da essere celebrata nei secoli successivi come emblema di qualità. I macellai della città si organizzarono in corporazioni, tramandando segreti e ricette, e la fama dell'insaccato arrivò fino alle fiere di Parigi e Vienna. Nel Settecento, viaggiatori e cuochi stranieri ne scrivevano con ammirazione, e già allora la si chiamava affettuosamente “la regina rosa”.

Con l’Ottocento industriale, la mortadella si aprì a nuove tecniche di produzione, ma senza mai perdere il legame con la sua origine artigiana. Ancora oggi, dietro ogni fetta, si riconosce quella stessa cura che il bando farnesiano volle proteggere: la finezza della lavorazione, la dolcezza del profumo, la precisione di un gesto tramandato per generazioni.

Nel tempo, la mortadella è diventata molto più di un cibo: un simbolo di convivialità, un ingrediente che unisce le persone. È apparsa nei film, nei romanzi, nelle cucine di famiglia; ha accompagnato viaggiatori e artisti, poveri e nobili, trovando sempre un posto d’onore nei ricordi di chi l’ha assaggiata. E ogni 24 ottobre, Bologna rinnova il suo omaggio a quella storia lontana con una giornata di festa: il Mortadella Day, che celebra non solo un prodotto, ma un’eredità culturale. Perché dietro la dolcezza di quel profumo c’è l’intuizione di un cardinale che, più di tre secoli fa, comprese che un sapore può essere una forma di civiltà.

;Resize,width=767;)