Negli ultimi anni abbiamo cominciato a percepire un "paradosso" che attraversa la nostra tavola. Sebbene ormai siamo abituati ai ritmi frenetici e alle tendenze del presente, c'è un interrogativo che forse sorge spontaneo: come mai i nostri nonni vivevano serenamente con pane e pasta, mentre oggi ci sentiamo "in colpa" se ne mangiamo anche solo un piatto in più? Eppure molti di loro hanno raggiunto un’età avanzata, nonostante un’alimentazione semplice, spegnendo le novanta candeline e oltre.

Oggi, invece, in un mondo che pullula di diete proteiche, prodotti "light" e snack con etichette moderne, sembra che mangiare un panino o un piatto di pasta sia quasi diventato uno "sgarro" da potersi permettere esclusivamente nel fine settimana. Le generazioni successive ai "boomers", cresciute nel pieno della globalizzazione alimentare, forse si sono accorti che hanno trasformato il cibo in una questione di marketing più che di cultura. È davvero "solo" un fattore legato al ricambio generazionale e dei tempi? Per capire qualcosa in più, ci siamo fatti aiutare da Lucia Galasso, antropologa dell'alimentazione che da anni studia e racconta il cibo come fenomeno culturale, sociale e simbolico.

Com'è cambiata la percezione culturale della dieta?

Grazie all'aiuto dell'esperta siamo riusciti a "sviscerare" questo importante tema del "ricambio generazionale" a tavola. Esplorando la percezione del cibo nella società attuale, si è evidenziato come l'alimentazione, che una volta era sostentamento e convivialità, sia oggi diventata un terreno di battaglia tra estetica, salute e identità. "Negli ultimi decenni – spiega Lucia Galasso – la dieta ha perso il suo significato originario di stile di vita equilibrato come lo intendevano gli antichi Greci con la parola "diaita" – per diventare un insieme di prescrizioni morali e sociali. Oggi la dieta è spesso un linguaggio dell'identità, un modo per comunicare chi siamo e a quale gruppo apparteniamo".

L'esperta cita l'antropologo Claude Fischler, che descrive la "crisi dell'onnivoro": nelle società moderne, libere da tabù religiosi o comunitari, il consumatore si trova disorientato dinanzi a un'offerta alimentare sconfinata. Da qui nasce quella che Fischler definisce gastro-anomia, cioè la perdita delle regole condivise del mangiare. Le diete diventano così strumenti di ricostruzione simbolica dell'ordine: regole nuove che sostituiscono le antiche. "L'antropologa Mary Douglas nel trattato "Deciphering a Meal" – spiega l'esperta – mostra come ogni cultura costruisca classificazioni morali intorno al cibo: ciò che è puro, impuro, permesso, vietato. Le diete contemporanee, come chetogenica, paleo o low-carb, da questo punto di vista, sono diventate i nuovi tabù secolari".

Il dilemma eterno tra corpo ideale e convivialità

Con il passare del tempo, ci stiamo sempre più avviando verso un'epoca in cui la società pian piano sta trasformando il corpo in un "progetto estetico". Ecco allora che nei supermercati si fa a gara a chi compra per primo quell'alimento proteico, che le palestre sono piene e che l'obiettivo principale è diventato quello di "performare visivamente".

"In passato il cibo – puntualizza Galasso – rappresentava un momento di convivialità. La tavola non era solo un luogo di nutrimento fisico, ma anche di scambio culturale e interpersonale. Oggi, invece, il cibo è visto come un atto individuale e performativo: il rischio che il suo valore simbolico possa finire nel dimenticatoio, è molto alto". Le vecchie generazioni consideravano il cibo come sostentamento per affrontare le difficili e lunghe giornate di lavoro. L'antropologa spiega che pasta e pane erano artigianali, buoni e non ultralavorati come oggi. "Viviamo in una società che ha l'ossessione per l'apparenza, il benessere e l'immagine corporea. Certo, anche adesso i corpi "curvy" sono accettati, ma l’immaginario dominante continua a privilegiare altri modelli estetici".

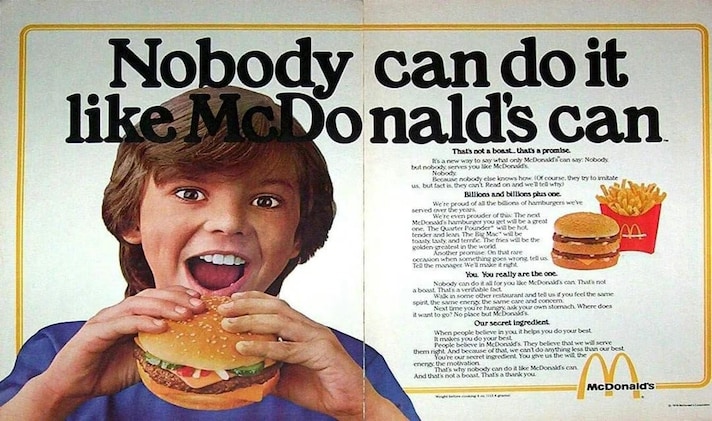

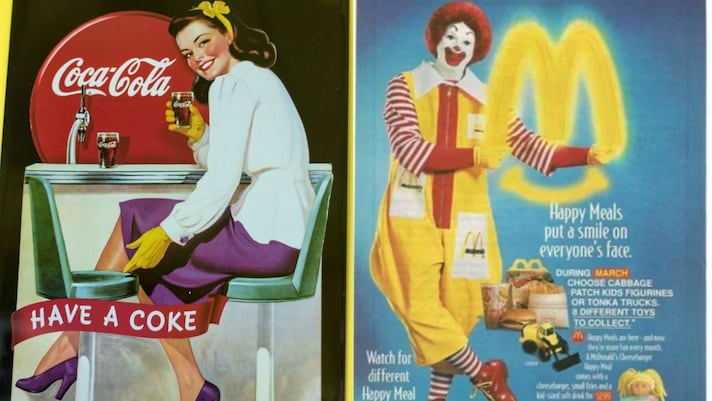

La pubblicità proveniente dagli Usa ha cambiato tutto

Tra i principali attori "responsabili" del ricambio generazionale, soprattutto quando parliamo di ciò che portiamo in tavola, c'è sicuramente la pubblicità proveniente da Oltreoceano. Come ci ha spiegato l'antropologa, dopo la Seconda guerra mondiale, l'idea di modernità americana – basata su velocità, efficienza e consumo (Fordismo e Taylorismo) – si è riflessa anche nelle abitudini alimentari. Il fast food, i cereali pronti, le bevande industriali non sono stati solo nuovi prodotti, ma nuovi codici culturali.

"Attraverso la pubblicità – spiega Galasso – l'industria alimentare americana ha diffuso l'idea di libertà individuale mediata dal consumo. Mangiare "americano" significava quindi essere moderni, urbani, efficienti". Durante gli anni del boom economico, l'Italia ha fatto suoi questi simbolismi conservando comunque le tradizioni. Il risultato? La cultura alimentare è diventata un ibrido tra nostalgia e modernità.

Insomma secondo l'antropologa, la globalizzazione ha avuto un impatto enorme sulle nostre scelte a tavola. "L'identità gastronomica italiana non è più quella di un tempo – spiega – oggi fa parte di un processo dinamico che ha trasformato la nostra cucina in ibridi con nuove influenze globali. Al giorno d'oggi abbiamo quindi un bisogno necessario di nuovi piatti, nuove idee con altrettante modalità di consumo". Se prima la pasta era vista come un alimento genuino, semplice e riconoscibile, oggi c'è chi la declassa a "carboidrato cattivo". Un fenomeno che, come puntualizza l'esperta, è legato a un profondo cambiamento culturale che ha trasformato l'alimentazione da esperienza sociale a strumento di personalizzazione del corpo.

Come recuperare un "equilibrio alimentare"

Arrivati fin qui, resta ancora una domanda: è possibile recuperare un equilibrio alimentare senza cadere nella nostalgia del passato? Secondo Lucia Galasso, la risposta è sì, ma con un cambiamento di prospettiva. "Recuperare un equilibrio non significa tornare indietro – spiega – bisogna abitare criticamente il presente. Come insegna lo storico Massimo Montanari, la tradizione è una costruzione culturale in continua trasformazione". In altre parole, non è necessario sognare un ritorno ai ritmi e ai sapori di una volta per ritrovare un rapporto più autentico con il cibo. La "vecchia" cucina non è mai esistita in modo assoluto. Come ci ha spiegato l'antropologa, ogni epoca ha avuto la propria idea di alimentazione in base alle risorse disponibili, alle conoscenze scientifiche e ai valori sociali (e simbolici) di quel momento.

Oggi viviamo in un mondo nettamente globalizzato, dove ogni cosa è cibo e tutto, potenzialmente, è a portata di mano (anche grazie alle app di food delivery). Non si tratta quindi di come mettiamo le cose nel piatto, ma di come ci rapportiamo al cibo, alle sue origini, al suo impatto e al tempo che gli dedichiamo. "Mangiare è un atto culturale – sottolinea Lucia Galasso – ogni decisione, dal supermercato al ristorante, racconta qualcosa del nostro modo di stare al mondo". In un'epoca segnata da cambiamenti climatici, crisi ambientali e nuove sensibilità etiche, il modo in cui ci alimentiamo diventa praticamente una sorta di "forma di cittadinanza". Per intenderci meglio, significa che anche scegliere i prodotti locali, ridurre gli sprechi e limitare gli eccessi sono azioni che uniscono benessere personale e rispetto collettivo.

Per concludere possiamo quindi dire che recuperare un equilibrio non significa rinunciare alla modernità o chiudersi in una specie di nostalgia gastronomica. Bisogna imparare a muoversi nel presente con consapevolezza di ciò che stiamo facendo. "Essere abitanti del presente – puntualizza l'antropologa – vuol dire accettare che la tradizione non è un'eredità da conservare obbligatoriamente, ma un linguaggio da reinventare. Per questo il cibo, più di ogni altra cosa, ci insegna che cambiare non è perdere qualcosa, ma continuare a costruire chi siamo".

;Resize,width=767;)