Nel mondo del vino l'attenzione alla sostenibilità è diventata una bussola che orienta produttori e consumatori verso scelte più consapevoli. Siamo tutti concordi con il fatto che un vino debba essere innanzitutto buono e godibile, però l'attenzione all'ambiente è sempre più centrale. Ma cosa significa realmente "vino sostenibile"? E come possiamo riconoscere una bottiglia che rispetta l'ambiente e le persone, senza cadere negli inganni del green washing? La sostenibilità nel settore vitivinicolo va ben oltre la semplice riduzione dell'impatto ambientale. Si tratta di un approccio olistico che abbraccia tre dimensioni fondamentali. La sostenibilità ambientale, sociale ed economica. La prima implica la tutela del suolo, dell'acqua, della biodiversità e la riduzione delle emissioni di CO2. La sostenibilità sociale riguarda il rispetto dei diritti dei lavoratori, l'equità nelle retribuzioni e la valorizzazione delle comunità locali. Infine, la sostenibilità economica si traduce nella creazione di valore duraturo per l'azienda e per il territorio. Vediamo insieme come capire se un vino è realmente sostenibile oppure no.

Cos'è la viticoltura integrata e come scegliere una bottiglia "sostenibile"

La viticoltura integrata rappresenta un modello virtuoso che mira a ridurre l'uso di prodotti chimici, privilegiando tecniche di coltivazione naturali e rispettose dell'ecosistema. Questo approccio, che affonda le radici nelle antiche tradizioni contadine, si avvale di moderne tecnologie per monitorare e gestire le risorse in modo efficiente. Checché se ne dica, non si tratta di una semplice alternativa all'agricoltura convenzionale o biologica, ma di un sistema complesso e dinamico che si adatta alle specifiche esigenze di ogni vigneto.

Secondo un'inchiesta di Decanter sempre più produttori stanno adottando pratiche agricole rigenerative, una forma avanzata di viticoltura sostenibile che mira a migliorare la salute del suolo attraverso tecniche come la coltivazione di copertura, la riduzione dell'aratura e l'uso di fertilizzanti organici. Questo approccio non solo preserva la biodiversità ma contribuisce anche a sequestrare carbonio nel terreno, riducendo le emissioni di CO2. Alcuni dei più celebri produttori francesi e californiani stanno investendo in questa metodologia per rendere le loro aziende non solo sostenibili, ma anche carbon-negative (che quindi producono più energia di quanta ne consumino). Secondo il Financial Times, un elemento chiave nella transizione verso un'industria vinicola sostenibile è l'uso di tecnologie avanzate per monitorare e ottimizzare la produzione. Sistemi di intelligenza artificiale e analisi dei dati vengono impiegati per prevedere l'insorgenza di malattie nelle viti, consentendo interventi mirati e riducendo l'uso di pesticidi. In regioni vinicole prestigiose come Bordeaux e Napa Valley, molte aziende stanno già implementando queste tecnologie per migliorare l'efficienza e ridurre gli sprechi. Anche l'energia utilizzata per la produzione di vino gioca un ruolo fondamentale nella corsa alla sostenibilità. Molte cantine, anche in Italia, stanno investendo molto sulle fonti di energia rinnovabili e sui sistemi di risparmio energetico come il riutilizzo dell'acqua piovana e l'uso dei materiali a basso impatto ambientale. La progettazione stessa delle cantine influisce sull'ecosostenibilità: quelle interrate, per esempio, riescono a mantenere naturalmente temperatura e umidità ottimali, riducendo il consumo energetico fino al 70% rispetto alle strutture fuori terra. Altro aspetto molto importante è il packaging: in futuro avremo bottiglie di vetro sempre più leggere, imballaggi di carta e perfino lattine più facili da riciclare e meno impattanti nel trasporto. Gli stessi tappi stanno cambiando, premettendo che il sughero è già di per sé molto sostenibile, ma molte aziende stanno integrando nuove soluzioni con polimeri vegetali e materiali riciclati.

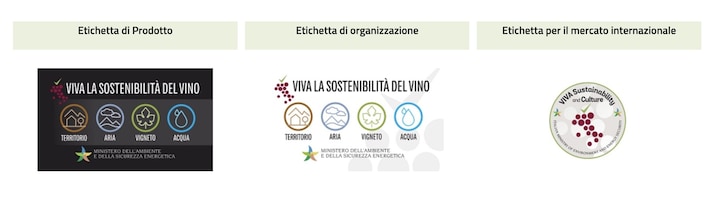

Per scegliere una bottiglia davvero sostenibile la cosa migliore sarebbe conoscere le cantine, perché solo con la conoscenza puoi accedere a una serie di informazioni altrimenti introvabili in etichetta. Oltre alle certificazioni, anche la trasparenza del produttore può fornire indicazioni importanti. Molte aziende comunicano apertamente le loro iniziative sostenibili attraverso i loro siti web o direttamente sulle etichette delle bottiglie. Ci sono però delle accortezze che puoi notare. In Italia abbiamo ad esempio un programma del Ministero dell'Ambiente che misura e migliora le performance di sostenibilità delle aziende vitivinicole, coprendo l'intero processo produttivo che si chiama VIVA. Le aziende possono aderire a questo programma e "l’applicazione degli indicatori consente alle aziende partecipanti di quantificare gli impatti della propria produzione vitivinicola e, attraverso l’analisi delle criticità riscontrate, di elaborare strategie di riduzione attraverso l’individuazione di efficaci azioni di miglioramento. I risultati ottenuti, certificati da un ente terzo indipendente accreditato sono accessibili al pubblico grazie all’etichetta VIVA rilasciata dal Ministero che rimanda, con il suo QR code, a una pagina web dedicata (etichetta virtuale), garantendo una comunicazione al consumatore chiara, uniforme, completa e trasparente" si legge sul sito del Ministero. Quindi se vedi l'etichetta che mostriamo qui di seguito, il vino è sicuramente sostenibile. In Italia (o meglio, in Sicilia) abbiamo anche SOStain, una certificazione che garantisce la sostenibilità di tutte le aziende sul territorio siciliano. Sarebbe bello si ampliasse a tutto il territorio nazionale.

Altre etichette molto importanti e credibili che possiamo vedere sono quelle di Equalitas e di Sustainable Winegrowing Alliance. La prima è una certificazione volontaria che valuta la sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale ed economico, coinvolgendo tutti gli attori della filiera, dagli agricoltori ai trasformatori fino agli imbottigliatori; la seconda è legata al solo vino biodinamico, molto influente negli Stati Uniti.

;Resize,width=767;)